S’attaquer à une histoire qui a déjà été racontée et réinterprétée des dizaines de fois, voilà qui réclame un certain courage, qui relève de l’exercice plutôt casse-gueule ! Jean-Laurent Del Soccoro affiche une bibliographie plutôt orientée fantastique/historique dans laquelle les protagonistes féminines sont très présentes. Nulle surprise donc qu’il s’attaque alors à la Légende de la Table Ronde en mettant en avant celle qui a souvent le mauvais rôle(*) dans la geste arthurienne : Morgane, la sorcière, qui semble toujours en vouloir à Arthur, son frère et son amant et chercher à lui voler ou à détruire son royaume.

(*) Bon : pas dans la version de M. Z. Bradley, où elle est sympa, incomprise, victime et plus ou moins violée rituellement pas Arthur. Et pas non plus dans son rôle de matriarche fondatrice d’une société secrète que lui a attribué Stephen Baxter dans le très WTF Coalescence !

Comme elle le dit dans les premières lignes du livre, les légendes sont faites par les hommes. Et il faut bien le constater, les fabulistes ont souvent relégué la gent féminine dans les rôles de princesses à sauver, de faire-valoir du héros, quand ils ne leur attribuaient pas la fonction de sorcière maléfique. Avec ce récit, Del Soccoro entend donc bien donner une autre version de l’histoire, et se permet même d’expliquer pour quelles raisons dans presque toutes les variations du drame Arthurien, c’est sur elle que retombent toutes les fautes. Coupons rapidement court aux interrogations, mes amis : de toutes les versions de ce mythe, elle risque bien de rester ma préférée pour longtemps. Pour de nombreuses raisons.

Morgane et Arthur

C’est donc de Morgane qu’il sera question, et surtout de sa réelle contribution à la légende, mais loin d’en faire la seule héroïne de son histoire, l’auteur a décidé de mettre sur le même pied d’égalité ces deux personnages, Morgane et Arthur, en leur prêtant la parole alternativement à chaque chapitre. Et dans cette version où c’est Morgane qui devient reine, leur relation est exposée clairement dès les premières pages du livre puisque ces deux-là, à peine sortis de l’adolescence, sont tombés éperdument amoureux l’un de l’autre dès leur rencontre. Laquelle a été orchestrée par Merlin peu de temps avant de les emmener tous les deux essayer de retirer l’épée d’Uther d’un rocher(*), comme tant de chevaliers et de nobles avant eux. Une épée enchantée donc, mais qu’il ne faut pas confondre avec la célèbre Excalibur, laquelle apparaitra plus tard dans le roman, et dans un autre contexte.

(*) Personnage sur lequel les conteurs s’attardent peu, et qui semble ici avoir été quelqu’un de peu recommandable, pour ne pas dire un salaud !

Ce bon Merlin(*) qui impose finalement cette héritière aux autres rois de Bretagne(**), mais qui aurait plutôt préféré que ce fut son pupille qui réussisse à retirer cette épée marquée de l’ancienne magie de la faërie. Quant à Arthur, au final ne se pensant pas fait pour cette destinée bien qu’élevé par Merlin dans ce but, il se montrera le plus fidèle soutien de son aimée dans son édification de ce qui deviendra la Table Ronde, une assemblée dans laquelle chevaliers et chevalières de Bretagne, encore à l’époque nommés Les Épées, partagent le même rang.

(*) On perçoit bien le second degré là ?

(**) “Bretagne” inclut ici la Grande-Bretagne, l’Irlande qu’on nomme Carmélide et la petite Bretagne continentale.

Différent mais toujours tragique

Car dans cette société médiévale encore peu influencée par la chrétienté et le patriarcat, les femmes peuvent tout autant devenir des guerrières que les hommes, s’asseoir sur un trône et même prendre une épouse si les impératifs politiques l’exigent. Oui ! Et c’est d’ailleurs avec Guenièvre, guerrière redoutable, héritière de Carmélide que Morgane choisira de se marier et d’ailleurs pas seulement pour la politique et la diplomatie(*). Arthur bien que géniteur de leur fils Mordred ne sera pas retenu pour le rôle, car il n’est après tout que l’héritier de Tintagel, une bourgade insignifiante en comparaison de la Carmélide ! Et si dans un premier temps, cela ne gêne guère celui qui deviendra l’ami du peuple de faërie, on a quand même là en gestation de quoi rendre le destin de ces quatre personnages assez compliqués, voire tragiques, comme de juste !

(*) Na ! Et avant que vous ne me disiez que le polyamour, le mariage et les amours saphiques entre souveraines, c’est impensable pour l’époque, souvenez-vous : un disciple de Jésus aurait égaré un vase rempli de son sang en Bretagne.

Jean-Laurent Del Soccoro assume avec ce roman un ton et un fond, sinon féministes du moins très inclusifs, puisque Kay frère adoptif et grand sénéchal de Morgane ne cachera d’ailleurs pas son attirance pour Palamède que l’auteur en fin connaisseur des diverses gestes arthuriennes n’a pas oublié d’inviter. Et d’ailleurs personne ne manque à l’appel dans cette revisitation du mythe, puisqu’on y retrouve aussi bien Lancelot, la fée Viviane que Tristan, Perceval ou Yseult quoique tous légèrement dissemblables à ce que la légende semblerait en avoir retenu. D’ailleurs, au nombre des choses présentes, familières au lecteur mais subtilement différentes de ce qu’il en connaît, il y a surtout la magie débordant du pays de Galles, ici nommé le Royaume immobile, et sur lequel règne bien entendu le Roi pêcheur, gardien du Graal et représentant de la force surnaturelle de la Déesse(*) en Bretagne.

(*) Juste “Déesse”, voilà.

Faërie et Christianisme

Mêlant adroitement histoire et mythologie bretonnes, l’auteur n’hésite pas à dater les événements de son récit(*) et à y faire intervenir quelques personnages dont la réalité historique est attestée. Augustin et Laurent, tous deux archevêques et acteurs ardents de l’évangélisation, interviennent ainsi profondément dans l’intrigue, transformant la geste épique de Morgane et de ses Épées en un véritable conflit entre religions. Sauf qu’ici la magie de la faërie n’est pas une croyance, mais une réalité bien présente, allant s’affaiblissant certes, mais que Morgane, Arthur et Guenièvre tentent de préserver. Une magie que Del Soccoro parvient à rendre crédible, tangible, sans lui faire perdre de son merveilleux, et qui loin d’être un simple prétexte dans l’intrigue, en est une actrice qui compte ! Tour de force, le temps d’un après-midi, j’étais convaincu que les Géants et les change-formes avaient vraiment arpenté les chemins cachés de la Bretagne.

(*) L’histoire débute en 601 après J.-C. À condition bien sûr que ce dernier soit bien né en l’an 1.

Un surnaturel, pas du tout minimisé donc, qui surprendra le lecteur et pas moins en ce qui concerne son représentant attitré dans le mythe, j’ai nommé Merlin, dont le rôle dans ce qui deviendra la Quête du Graal est pour le moins inattendu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que là aussi l’auteur a réussi un vrai tour de force avec cet emblème de la légende, la nature exacte de cet artefact magique prenant enfin tout son sens : j’ai été bluffé par l’intelligence de l’idée proposée par Del Soccoro, qui résout bien des mystères sur ce Graal revendiqué comme chrétien.

Au final…

Le défi bien casse-gueule dont je parlais est donc à mon avis relevé haut la main. On a là un drame homérique(*) qui, même si on croit en connaître les grandes lignes, ne cesse de surprendre, et bien au-delà du côté “air du temps” mettant les femmes au cœur des batailles.

(*) J’aurais pu dire shakespearien ou cornélien, mais je n’ai lu ni l’un ni l’autre !

Véritable geste épique, animée par deux personnages principaux auxquels on ne peut que s’attacher, cette revisitation est une épopée haletante et sombre dans laquelle je me suis immergé avec délice, fasciné par la profondeur de cet univers dont l’auteur a mûrement préparé la mise en place ! Bref, aussi abordable que recommandable, un des livres que je me réjouis de relire et un auteur que je vais suivre !

Fiche JKB

Titre original :

–

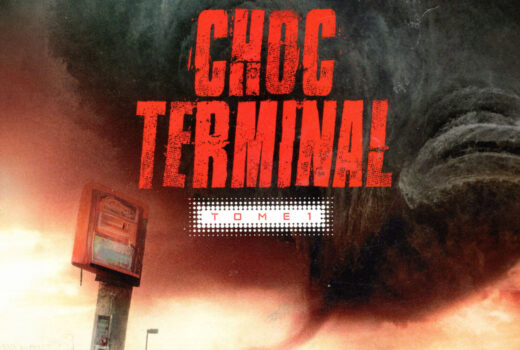

Couverture :

Qui nous a pondu une couverture qui claque !